ペットの災害対策

更新日:

ページID:P0026179

印刷する

災害はいつ起こるかわかりません・ペットの安全を守るために、日ごろから準備しておきましょう。

ペットと一緒に避難する「同行避難」とは

「同行避難」とは、ペットを自宅に置いていかず、一緒に避難することをいいます。避難所でペットを飼い主と同室で飼育することを意味するものではありません。避難先は避難所のほか、高所や親せきの家などがあります。

災害が起こった場合、自宅が安全であれば、負担が少ない自宅での生活を継続しましょう。しかし、自宅での生活の継続が困難な場合などで避難が必要になった際は自分自身や家族の安全を第一に考え、市内の指定避難所にペットを連れて避難しましょう。

同行避難時の注意事項

・同行避難の可否については、避難所管理者の判断に従ってください。

・避難所に同行避難することになった場合は、ペットを居住スペースに入れることはできません。校庭内などの定められた飼育スペースで飼育しましょう。なお、盲導犬、介助犬、聴導犬は原則、居住スペースに入ることができます。

・避難所で受け入れ対象とするペットは、主に犬・猫等の小動物です。特殊なペットを飼育している場合は、普段から災害時の受け入れ先を探しておきましょう。

日頃からの備え

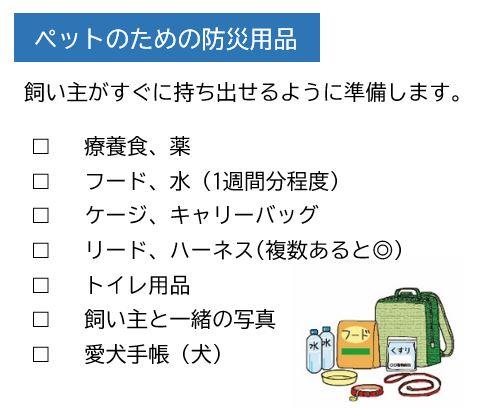

ペットの防災用品

避難所にはペットに対する備え(フード等)がないため、原則飼い主の責任で用意することが必要です。また、救護物資はすぐには届きません。特に動物用の物資は手に入りにくいと言われています。目安として1週間分程度は用意しておきましょう。

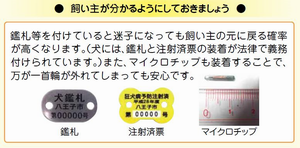

身元表示

災害時には、飼い主とペットが離れ離れになることがあります。ペットを探す手がかりとなる情報をペットの体につけておきましょう。

しつけ

緊急時、速やかに避難するためには日頃からの基本的なしつけが必要です。避難所で初めて会うペットや大勢の人に興奮しないよう、飼い主がきちんとコントロールできるようにしましょう。

・「すわれ」「まて」「おいで」などの基本動作ができるようにしておきましょう。

・他の人や動物を怖がらないように、いろいろな刺激に慣らしておきましょう。

・普段からケージやキャリーバッグに入ることに慣らしておきましょう。

・むやみに吠えないようにしておきましょう。

各種予防接種と健康管理

災害時、ひとたびペットの感染症が発生するとあっという間に広がってしまいます。定期的に各種ワクチン接種を受けておきましょう。また、ノミやダニ、感染症の予防など、普段から健康管理を心がけましょう。犬については登録及び年1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。

協力しあえる仲間づくり

日ごろから近隣の方ともコミュニケーションをとりましょう。いざという時のために、親戚、友人などペットの一時預け先を確保しておくことも非常に大切です。

不妊・去勢手術

動物は発情すると大きな声で鳴いたり、マーキング(尿スプレーなど)をしたりするようになります。不妊・去勢手術を受けておくことで、避難所生活におけるトラブルの軽減につながります。また万が一飼い主と離れ離れになってしまった際に、不要な繁殖の防止になります。

避難所における飼育のルール

避難所では動物の苦手な方やアレルギーを持った方もいます。人と動物が気持ちよく過ごせるように以下のことを守りましょう。

1.ペットは決められた場所で、ケージに入れるか、柱などにつないでおきましょう。

2.ペットを避難部屋に入れないようにしましょう。

3.エサは決められた時間に与え、後片付けを徹底しましょう。

4.排泄は避難所管理者に指定された場所でさせ、後片付けをしましょう。

5.ペットを逃がさないようにしましょう。散歩等の運動も決められた場所でさせましょう。

6.原則として、ペットの飼育に必要なもの(ケージやエサなど)は、飼い主が用意しましょう。

7.飼い主不明の動物がいる場合は協力して管理しましょう。

関連ファイル

いつもいっしょにいたいから(環境省パンフレット)(PDF形式 4,874キロバイト)

いつもいっしょにいたいから(環境省パンフレット)(PDF形式 4,874キロバイト)

ペットも守ろう!防災対策(環境省パンフレット)(PDF形式 2,480キロバイト)

ペットも守ろう!防災対策(環境省パンフレット)(PDF形式 2,480キロバイト)

人とペットの災害対策ガイドライン(環境省)(PDF形式 7,607キロバイト)

人とペットの災害対策ガイドライン(環境省)(PDF形式 7,607キロバイト)

災害時ペット対応マニュアル【飼い主編】(PDF形式 40キロバイト)

災害時ペット対応マニュアル【飼い主編】(PDF形式 40キロバイト)

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

- 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当

-

〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階

電話:042-645-5113

ファックス:042-644-9100