緑地保全講習会~里山レンジャーズ~ 実施状況

更新日:

ページID:P0032264

印刷する

講座概要

里山は、かつて人と自然が長い時間をかけて寄り添いながら築き上げてきた自然環境であり、人々の生活基盤であるとともに、多様な生物の住処として貴重な場所となっていました。また、みどりは二酸化炭素の吸収源以外にも、防災・減災、景観形成など多様な機能を持っており、その恩恵を享受しながら私たちの暮らしは成り立っています。

しかしながら、ライフスタイルの変化や土地所有者の高齢化により、良好な里山環境を維持することが困難になってきています。

残された自然環境を守り、次世代に継承していくとともに、みどりの多様な機能が最大限に発揮されるよう適切な管理を行い、みどりの「質」を高めていく必要があります。本講座は、里山(緑地)管理を主体的に行う知識・技術を身に着けた「里山レンジャーズ」として活躍する人材を発掘するための講座です。

※令和7年度の受講生募集は終了しています。

※詳細は以下のリンク先よりご確認ください。

緑地保全講習会~里山レンジャーズ~(別ウィンドウで開きます)

講習のようす

令和7年度

第6回 令和7年(2025年)12月6日開催

テーマ:これまでの総まとめ

第5回 令和7年(2025年)10月25日開催

テーマ:実際のフィールドで管理計画をもとに適切な緑地管理をできるようになる

第4回 令和7年(2025年)9月6日開催

テーマ:実際のフィールドで適切な管理方法・計画を立てることができるようになる

第3回 令和7年(2025年)6月28日開催

テーマ:緑地管理作業の応用を理解する

第2回 令和7年(2025年)5月17日開催

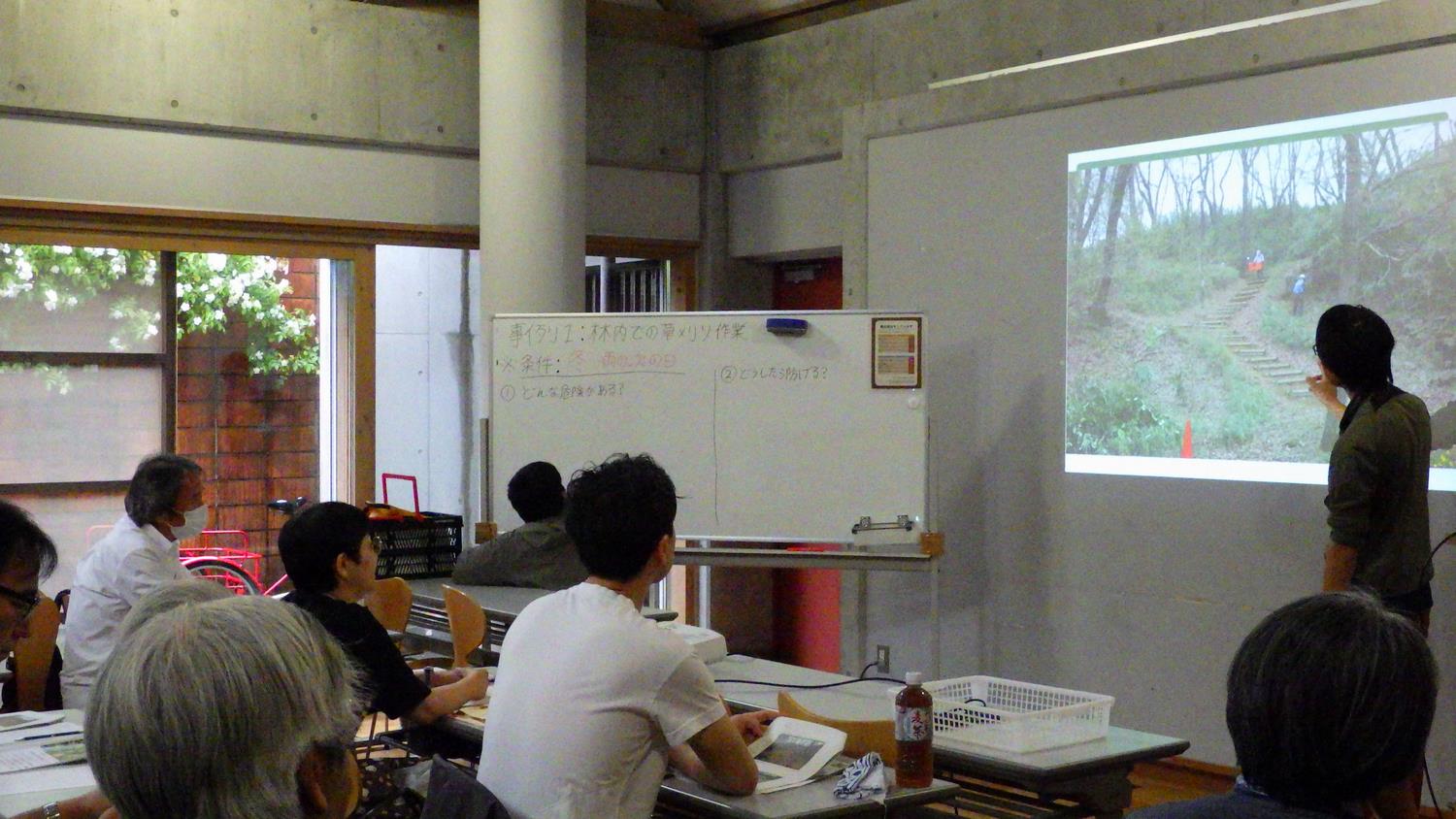

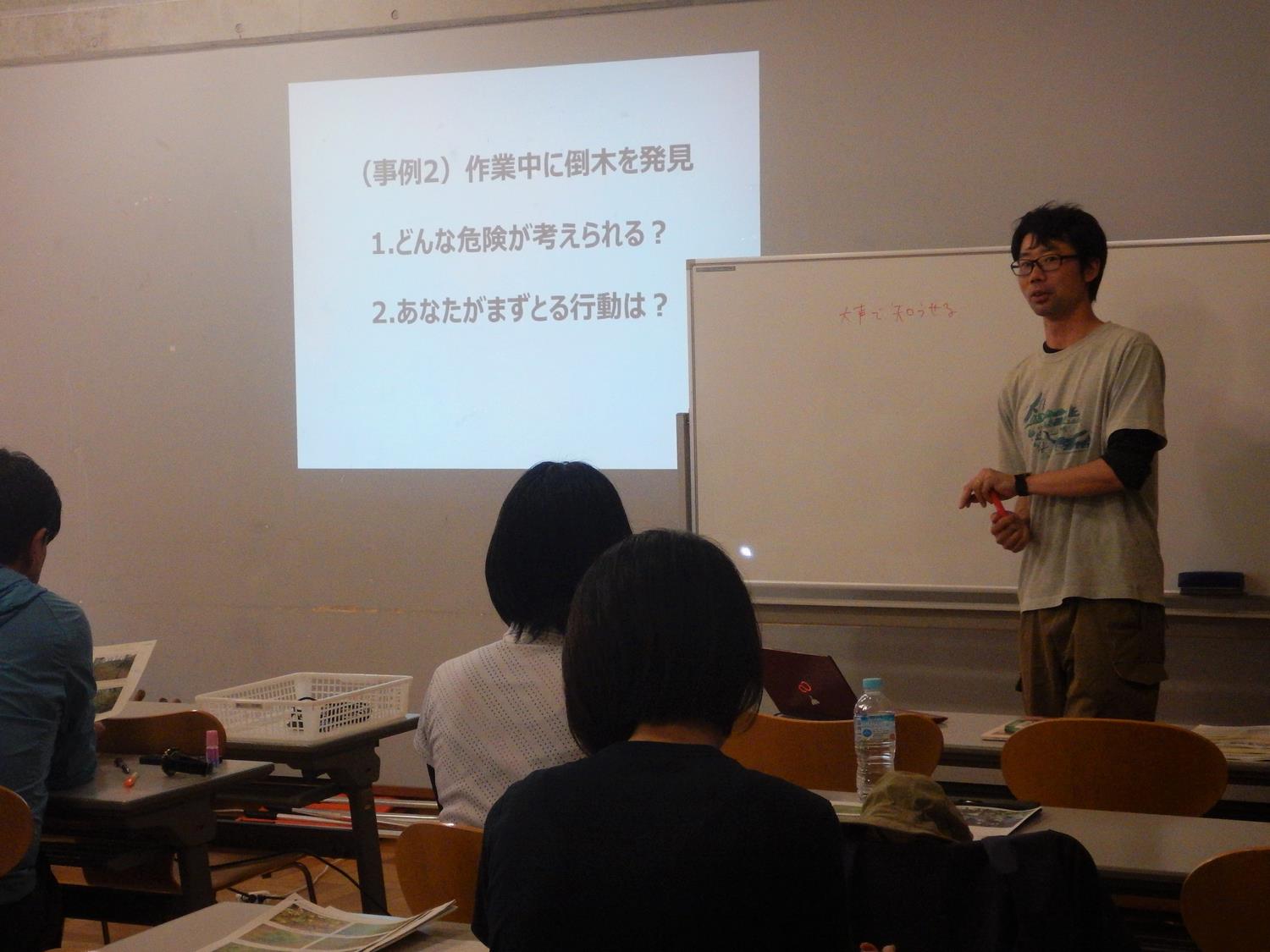

テーマ:緑地管理の基本を理解する

|

前回の振り返りをしながら、午前は里山管理の方法や管理作業を行う際の安全確保・危険予知の講義を行いました。 講義の後、現場写真を見ながら危険個所の予測とその対策について検討するグループワークを行いました。 |

|

午後は日本赤十字社の方をお招きして、作業中にけがをしてしまった場合の応急手当を学びました。 講師から事例毎の応急手当の方法の解説のほか、三角巾を使用して出血時や骨折時の手当を実践しながら学んでいただきました。 体験を通して、楽しく手当の方法を身に着けていただきました。 |

第1回 令和7年(2025年)4月19日開催

テーマ:緑地の現状と緑地管理を行う意義を理解する

令和6年度

第6回 令和6年(2024年)12月7日開催

テーマ:「これまでの総まとめ」

|

午前は、安全確認を兼ねた緑地観察と管理作業の総仕上げを行いました。 寒い中でしたが、クワエダシャクなどの昆虫やオオタカの食痕(食べた後に残る形跡)と思われる物など、多くの生き物を確認できました。 また管理作業では、道路沿いの草や枝の整理と紅葉を迎えたイロハモミジの周辺の笹刈を行い、第4回の頃と比べると中まで管理が行き届いた緑地になりました。 |

|

午後は、これまでの講習を振り返りつつ、受講生の皆様にこれからの管理計画を立ててもらいました。 お月見会などの楽しみを挟みつつ、その時期に応じた管理作業の予定を組み立てていただくことができました。 |

|

最後に修了証と記念品の授与を行いました。 約半年にわたる講座にご参加いただき、ありがとうございました。 |

第5回 令和6年(2024年)10月19日開催

テーマ:「実際のフィールドで適切な緑地管理ができるようになる」

|

午前は前回に引き続き、緑地内部の間伐・笹刈をして通路の整備を行いつつ、サワラの森の枝の剪定を行いました。慣れない高枝のこぎりを使っての作業でしたが、みなさん夢中になって作業していました。 |

|

午後は近くの都指定の緑地に向かい、散策しながら緑地の違いを観察しました。長年活動団体により管理され綺麗な状態になっている都緑地を見ていただき、活動場所となっている緑地の将来像を改めて考えてもらいました。 活動場所に戻ってからは午前の作業の続きを行い、枯れて折れそうなサワラの枝をかなり整理することができました。 |

第4回 令和6年(2024年)9月7日開催

テーマ:「実際のフィールドで適切な管理手法と計画が立てられるようになる」

生き物調査 |

指定の緑地にて、これまでの講義の内容を踏まえながら実地活動を行いました。 まずは緑地の管理作業に入る前に、緑地の現場確認と簡単な生き物調査を行いました。緑地内を散策しながら、内部の状況や動植物の生息状況の確認・記録を取りました。 |

管理の方向性の話し合い |

緑地の現場確認後、記録を基に緑地の管理計画を立てました。受講生同士で意見を出し合いながら、作業に入る場所の優先順位や大まかな作業時期など管理の方向性を決めることができました。 |

枯れ枝の剪定 |

受講生の皆様で決めた管理の方向性を基に、緑地周縁部のごみ拾いや枯れた枝の剪定、植生に配慮しながら草刈を行いました。暑い中の活動でしたが熱心に取り組んでいただき、緑地内部への管理通路を作ることができました。 |

第3回 令和6年(2024年)6月15日開催

テーマ:「緑地管理の応用を理解する」

|

「緑地管理の応用を理解する」ことをテーマに、午前は「緑地の特性に応じた管理方法」と「緑地の管理計画の必要性と立て方」について講義を行いました。「緑地の特性に応じた管理方法」では、斜面地や草地などの特性ごとに管理を行う時期や頻度について解説を行いました。 |

|

「緑地の管理計画の必要性と立て方」では、第2回で使用した長池公園内の緑地を舞台に、2班に分かれて緑地の調査から年間の管理計画を立てるワークショップを行いました。 難しい内容でしたが班ごとに、手書きの地図やイラストを交えた管理計画を作成しました。 |

|

午後は消防署の方をお招きして、応急救護について講義と実習を行いました。実際に三角巾を使用して、止血や固定法を学びました。 |

第2回 令和6年(2024年)5月18日開催

テーマ:「緑地管理の基本を理解する」

安全管理の講義の様子 |

「緑地管理の基本を理解する」ことをテーマに、午前は「安全管理・危険予知」と「緑地管理の心構え・手法」について講義を行いました。マムシに遭遇した時の講師の体験談に、皆さん真剣に耳を傾けていました。 |

草刈の様子  間伐の様子 |

午後は午前の講義を踏まえ、長池公園内の緑地で実際に草刈と間伐体験を行いました。植物や昆虫を観察しながら、草刈を行うエリアと行わずに保全するエリアを決めた後、作業に入りました。 少し暑い中での作業となりましたが、一心に作業に取り組んでいただきました。 |

第1回 令和6年(2024年)4月20日開催

テーマ:「緑地の現状と管理の意義を理解する」

座学の様子 |

オリエンテーションの後、八王子のみどりや里山の現状について講師より解説していただきました。 自然豊かな八王子でもみどりは減りつつあり、特に里山のような環境は減少しており、また、このような環境ではないと生きられない生き物も数多くいることを学びました。 |

里山管理の見学の様子 |

午後は午前の講義を踏まえ、里山の環境とはどのようなものなのか、実際に長池公園内を見て回りました。 草刈や落ち葉掃きなど適切な管理を行うことにより、里山特有の動植物が生息できる環境が成り立っていることを学びました。 |

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

- 環境部環境保全課(自然環境・庶務担当)

-

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号

電話:042-620-7268

ファックス:042-626-4416